研究計画を立て、データをとって、分析を終えたら執筆作業に移ります。

しかし、分析を終えたものの、そもそも何から手をつければいいかわからないという人も多いかもしれません。

分析がまだ終わっていないという方には以下の記事がおすすめです。

論文を書くためにデータを分析する方法【主に結果と考察に関わります】

この記事では

データの分析が終わったけど、何から書けばいいの?

という人向けに

具体例をあげながら論文の書き方を説明します。

書く順番は?

私が初めて論文を書いたときに困ったのは

どこから書けばいいか全くわからない

ということでした。

結論から言うと、以下の順番で書いていくことがおすすめです。

- 方法

- 結果(図表)

- 考察

- 結論

- 緒言

- 参考文献

理由として

- 方法、結果は大きく書き直すことがあまり無い(できない)

- 緒言は考察・結論から逆算して書くことが多い

以上があげられます。

方法と結果を先に書く理由は、両方すでに終えていることなので事実を記述するだけだからです。

統計手法を変更したりすると書き直す必要があります。

しかし、考察などと比較するとそこまで手間では無かったりします。

緒言を後ろにまわす理由の一つは、考察で引用した先行研究を緒言に盛り込むためです。

緒言で触れていない先行研究をいきなり考察で出すことはあまり良しとされていません。

考察を先に書いてから後出しで緒言を書けばそのようなことが起こらずに済みます。

以上から、書く順番は

- 方法

- 結果(図表)

- 考察

- 結論

- 緒言

- 参考文献

となります。

全体のストーリーを決める

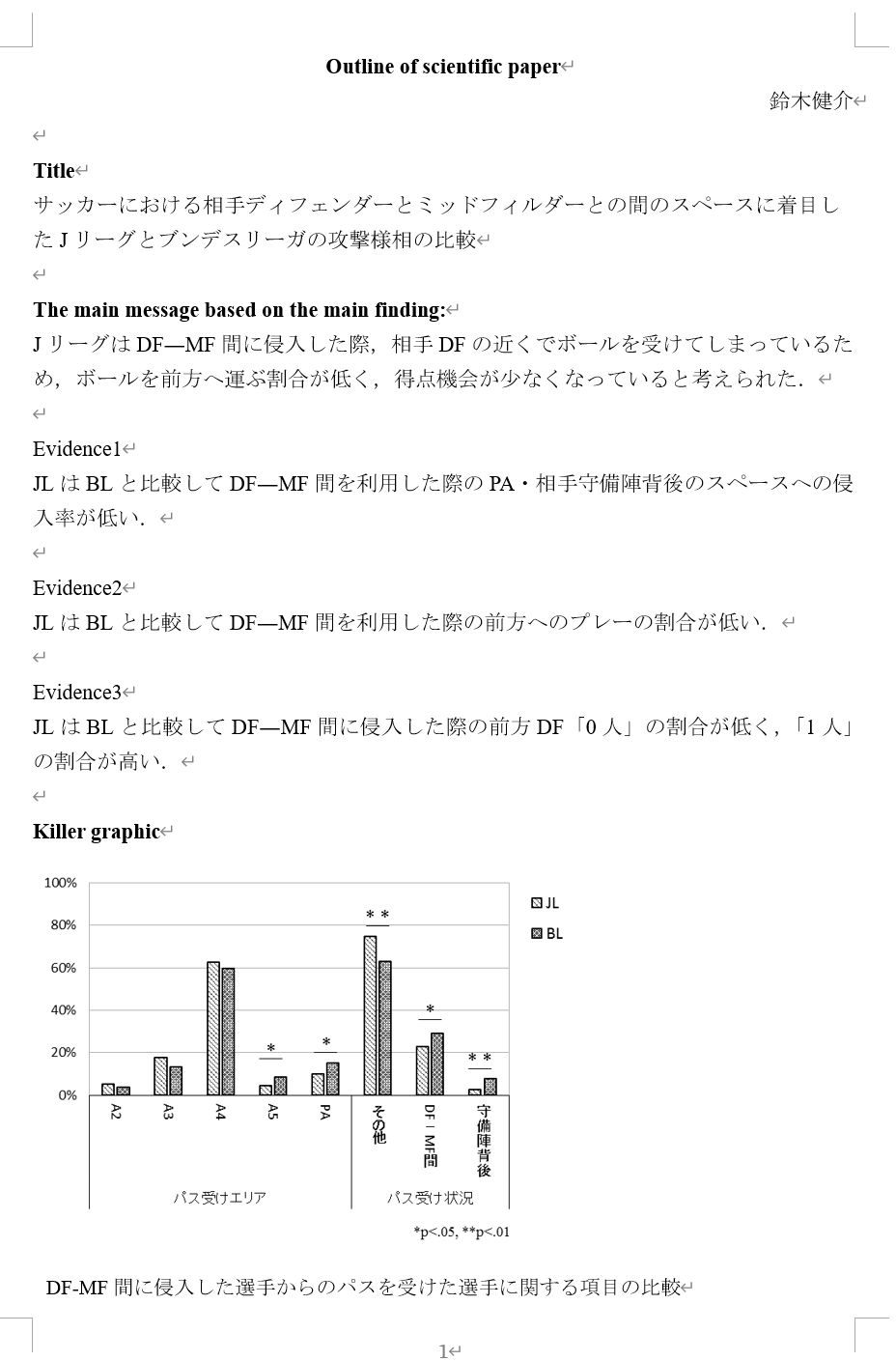

いざ執筆、となる前に論文全体のストーリーを決めておきます。

データがでて分析をしたら大体どのような結論に至るか描いていきます。

これは箇条書きで問題ありません。

メインメッセージは何か

メインメッセージのエビデンスは何か(エビデンス1)

エビデンス1のエビデンス(エビデンス2)

エビデンス2のエビデンス(エビデンス3)・・・

というように考えていきます。

ノートなどにメモ書きでも大丈夫です。

図表をあらかじめ作成しておくとストーリーを考えやすいです。

このストーリーを頭に入れつつ執筆をしていきます。

方法を書く

方法は自分の研究に似ている先行研究の構成を真似ると良いです。

私の場合はゲーム分析なので

- 標本

- 測定方法

- エリアの区分け

- 定義(標本内で定義の記述が必要な単語があったため)

- 測定項目

- 統計解析方法

という順番で記述しました。

ゲーム分析の論文の多くがこのような構成になっています。

結果を書く(図表も作る)

次に結果を書いていきます。

図表は遅くともこの段階で作成しておきます。

図表は視覚的にデータをとらえられるため考察しやすくなるためです。

結果を書く時のポイントは

淡々と書く

です。

オリジナリティは必要ありません。

型にはめます。

私の場合は

- 分析記録の一致度

- 測定項目ごとの結果

の順番で書いていきました。

それぞれのパラグラフで

- どのような検定を行ったか

- (比較の場合は)どの項目が有意差があって、どの項目が有意差が無かったか。

を書きます。

全く同じ表現の繰り返しで問題ありません。

私の論文の場合は、結果の章は

~は、「○○」において○○が○○よりも有意に高いことが認められた(数値)。

の繰り返しになっています。

考察を書く

考察のポイントは

- 論文の目的の確認

- 結果の記述→その結果に対する解釈

- 最後に考察の要約を書く

という順番で書くことです。

✓論文の目的の確認

まず自分の論文がどのような目的で行われているのかを書きます。

なぜなら、緒言から読んだ人は目的を覚えていないからです。

緒言を読んでいない可能性もあります。

なので、考察の最初に目的を数行で書いておきます。

✓結果の記述→その結果に対する解釈

どういう結果が出たかを書きます。

その後に結果の解釈を書きます。

型としては

- 「解釈のみ」パターン

- 「解釈→先行研究でも似たようなことが言われている(先行研究を支持している)」パターン

- 「解釈→先行研究と違う(先行研究を支持しない)→理由」パターン

などがあります。

注意点としては

- 結果の章で記述した順番通りじゃなくても良い

- ストーリーとして成り立つ順番で書いた方がわかりやすい

ということがあげられます。

✓最後に考察の要約を書く

最後のパラグラフに、要するにどういう考察になったかをまとめます。

結論を書く

結論では論文の目的を再び書きます。

目的と結論がきちんと対応しているかが重要なので、確認にもなります。

その後に結論を書きます。

結果と考察を混ぜたような感じです。

箇条書きをして、最後にまとめることも可能です。

論文目的~

1.~~

2.~~

3.~~

以上から~まとめ

のような形です。

緒言を書く

結論まで書けたら緒言を書きます。

研究計画段階で、研究背景については考えている人が多いと思います。

基本的にはその流れで書いていきます。

考察で引用・参考した先行研究をうまく盛り込みながら研究目的まで書いていくイメージです。

コツとしては

一般的な事から徐々に専門的な事に絞っていく

このパターンだと読みやすいし書きやすいです。

私の場合は、「サッカーは~」という入り方をすることが多いです。

例)サッカーは得点によって勝敗が規定されるスポーツである。~~

参考文献を書く

最後に参考文献を書きます。

体裁に関しては媒体によって違うことが多いので確認しましょう。

以下の記事でも少し触れています。

記載漏れの無いようにするために

引用したら色を付けておく(Word)

ということをしています。

~~(ヒューズ,1996).

~~(鈴木ほか,2018).

こんな感じです。

最後にチェックしながら色を消していく作業をしておしまいです。

ポイントは全部書いてみること

当然一回で完璧には書けません。

でも章ごととかで書き直していると、いつまでたっても書き終わりません。

論文を書き始める一番良いタイミングとは、論文を書き終えた時

という言葉もあるので、ひとまず全部書いてみることが大事です。

家具を組み立てる時に仮止めしていく感じです。

まとめ

論文を書く時のポイントをまとめると

- 全体のストーリーを決める

- 方法、結果、考察、結論、緒言、参考文献の順で書く

- 書き終えてから書き直す

となります。

参考になれば嬉しいです。

論文の書き方に関する本

論文の書き方に関する本はたくさん出ています。

いくつかおすすめをあげるので

もっと詳しく知りたい、今回の記事ではよくわからなかった

という人は是非読んでみて下さい。

卒論~学術論文まで対応しています。

研究計画が立てられない・・という人にもおすすめです。

質の高い論文を書くために注意すべきポイントが書かれています。

文章も非常に読みやすいです。

講義形式で、 論文の組み立て方など詳しく記載されています。

「論文を書き始める一番良いタイミングは~」の一節はこちらの本から引用しました。

コメント